Le football grand-breton, ses instances nous répètent à l’envi depuis vingt ans, est un modèle d’intégration pour les non-Whites. Et il est indéniable que le chemin parcouru ces dernières décennies est colossal. Mais terre d’accueil, le Royaume-Uni ne l’a pas toujours été et on a peine à mesurer la gravité de la situation il n’y pas si longtemps.

La lecture de l’introduction de ce dossier est vivement recommandée.

Nous continuons notre exploration chronologique de l’histoire du football noir britannique (liens des volets précédents en bas d’article) avec le formidable trio sud-africain composé de Steve Mokone (# 13), Gerry Francis (# 14) et Albert Johanneson.

Aujourd’hui : fin du volet sur Albert Johanneson.

1965, année charnière

C’est autour de 1965-66 que les choses commencent à se gâter pour Johanneson. Derrière la belle façade triomphale – montée en D1 en 1964 (il est meilleur buteur du club) et vice-champion d’Angleterre en 1965 – d’inquiétantes fissures psychologiques fragilisent son mental et lézardent son être.

Leeds United, 1964-65. Debout, de gauche à droite : Billy Bremner, Paul Madeley, Willie Bell, Gary Sprake, Paul Reaney, Norman Hunter, Jimmy Greenhoff, Don Weston. Assis : Jim Storrie, Johnny Giles, Terry Cooper, Bobby Collins, Alan Peacock, Jack Charlton, Albert Johanneson, Rod Johnson.

La finale de FA Cup 1965 contre Liverpool marquera un tournant pour le Sud-Africain, un pivotal point ambivalent, car si cette finale lui confère l’immense honneur d’être le premier Noir à la disputer, elle amorce aussi le début de son déclin et de ses rapports conflictuels avec Don Revie. Excédé par le racisme qu’il subit en silence depuis des années et le battage médiatique fait autour de ses origines avant la rencontre (une effervescence qu’il perçoit comme mâtinée de curiosité malsaine et d’ignorance), Johanneson refuse de jouer cette finale, à une heure du coup d’envoi. Comme il l’écrit dans sa biographie (voir première partie), il tient à « protester et prendre position contre le traitement qu’il m’est réservé. »

Don Revie, dont l’empathie n’était guère le point fort, menace de se séparer de lui. Dans les vestiaires, Johanneson est soudain pris d’une crise d’anxiété ; il vomit et une diarrhée passagère le cloue aux toilettes. Finalement il cède et accepte de jouer. Dans le tunnel, écrit-il, « des joueurs de Liverpool lui disent des choses horribles. D’ordinaire, je n’y aurais pas prêté attention mais ce jour-là, leurs insultes firent mouche. » Le Sudaf passera totalement à côté de son match, perdu 2-1 par Leeds, probablement davantage miné par le doute et une confiance en berne que tétanisé par le trac ou handicapé par le terrain lourd (les explications officielles fournies).

La finale FA Cup 1965 Liverpool-Leeds (2-1) : la première FA Cup des Reds et un tournant pour Albert Johanneson.

Mais peut-être les évènements de cette finale étaient-ils un mélange de tous ces sentiments, un condensé d’émotions tirées de son passé et exacerbées par le présent qui resurgit ce jour-là, devant les 100 000 spectateurs de Wembley. Un moment historique excessivement lourd à vivre pour un homme quasi esclavagisé et invisible quelques années auparavant et qui, soudain, se retrouva propulsé au devant d’une scène trop exaltée et lumineuse pour lui.

Trois semaines plus tard, Leeds sera coiffé sur le poteau par Manchester United dans la course au titre, au goal-average…

Une vie en déliquescence

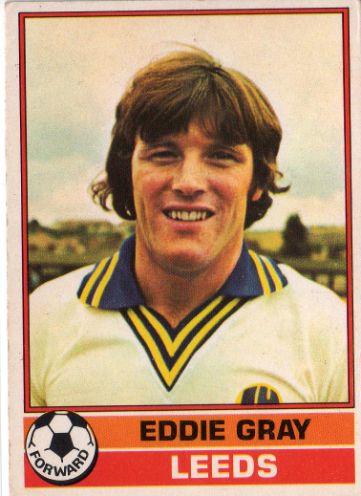

Ses dernières années à Elland Road sont chaotiques. En froid avec Revie qui ne lui accorde plus sa confiance, il ne dispute qu’une huitaine de matchs par saison en moyenne, la faute aussi à quelques blessures delicates, au talon d’achille notamment, à la concurrence (Mike O’Grady puis Eddie Gray) et à la rudesse du football anglais que son style félin encaisse de moins en moins bien. Leeds est devenue l’équipe à (a)battre et leurs adversaires savent rendre aux Whites, étiquetés « Dirty Leeds », la monnaie de leur pièce.

Ses dernières années à Elland Road sont chaotiques. En froid avec Revie qui ne lui accorde plus sa confiance, il ne dispute qu’une huitaine de matchs par saison en moyenne, la faute aussi à quelques blessures delicates, au talon d’achille notamment, à la concurrence (Mike O’Grady puis Eddie Gray) et à la rudesse du football anglais que son style félin encaisse de moins en moins bien. Leeds est devenue l’équipe à (a)battre et leurs adversaires savent rendre aux Whites, étiquetés « Dirty Leeds », la monnaie de leur pièce.

Fragilisé, Johanneson déprime et se met à boire. Son successeur est tout trouvé, c’est un jeune tueur de 18 ans déjà au club, l’Ecossais Eddie Gray, un ailier pur qui poussera Albert vers la sortie. L’Eclair Noir ne sera pas des glorieuses campagnes européennes en Coupe des villes de foires 1967 (finaliste) et 1968 (vainqueur), ni de la saison 1968-69 qui accouchera du titre national, le premier du club. Eddie Gray, si. Albert ne s’est cependant pas fait voler sa place par le premier venu : Gray restera 19 saisons au club (577 matchs, 68 buts) et sera élu troisième Leeds United’s Greatest Player Ever en 2006. Ce splendide but à la Messi contre Burnley en 1970 où il élimine cinq joueurs avant de marquer est encore dans toutes les mémoires Whites (fait rare, Johanneson jouait, on le voit longuement au sol dans la surface, visiblement blessé, observant Gray slalomer victorieusement dans la défense des Clarets. Comme un symbole… Le premier but de Gray n’est pas mal non plus).

Hors des terrains, la vie de Johanneson part en lambeaux. Son mariage se délite et la bouteille remplace progressivement son épouse. Malgré ses relations exécrables avec Revie, Johanneson fait le forcing pour rester à Leeds, quitte à s’humilier. Quand Revie le convoque pour lui annoncer brutalement son départ (« Je ne veux plus de toi Albert. Bury FC [D3] veut te recruter et j’ai accepté leur offre. »), le Sudaf s’agenouille et le supplie de le garder. Pour toute réponse, Revie lui gueule : « Sors de mon bureau Albert, tu es une putain de honte. »

Finalement, ça ne sera pas Bury mais York City (D4) qui le fait signer en juin 1970. L’alcool l’a empaté et il a définitivement perdu son coup de rein magique. A Bootham Crescent, l’antre des Minstermen, les injures racistes continuent de plus belle, amplifiées par l’aspect champêtre du stade. « A York, on entendait tout, confia-t-il à Paul Harrison, contrairement aux stades de D1 où les chants couvraient les insultes. Un jour, un spectateur m’a appelé “espèce de gros nègre”. Je dois dire que le “gros » m’a autant vexé que le reste ! » ajouta-t-il avec un de ces rires qui fait mal.

Johanneson raccroche les crampons en 1972, à 32 ans, après une année blanche pour cause de blessures à répétition. En 1974, sa femme le quitte définitivement pour vivre aux Etats-Unis en emmenant les deux filles du couple. Cette rupture le précipite dans la dépression ; il sombre dans un alcoolisme chronique et devient un gros consommateur de marijuana. Dans l’impossibilité de voir ses enfants et malgré l’aide de quelques ex coéquipiers via l’association des anciens joueurs de Leeds, il s’isole.

De héros admiré par Pelé à pestiféré tabassé par la police

Au début des années 80, Johanneson rencontre Paul Harrison, un journaliste supporter de Leeds. Peu à peu, il se livre à lui dans une série d’interviews cash et poignantes qui deviendront la biographie The Black Flash, sortie en 2012 (voir première partie) et dont voici quelques extraits, des morceaux choisis tirés des pages 32 & 33. Nous sommes en 1982 quand il relate ces faits :

« Je ne compte pas pour les gens, personne ne voudra lire ton livre Paul. Les gens me voient comme différent, je suis noir et ils me montrent du doigt en criant des horreurs. Parfois ils me félicitent. […] Pour la majorité, je suis un emmerdeur, un Noir qui agace, un bon à rien qui devrait être en prison.

La police me prend pour cible également, me considère comme un mendiant, pas comme un être humain. Parfois, ils me courent après pour s’amuser et se moquent de moi car je suis devenu lent ; ils me mettent des coups d’épaule et se foutent de moi, me disent que je cours aussi vite qu’un escargot. Les flics me harcèlent, se comportent avec moi comme d’horribles racistes et me traitent comme un délinquant. Si je me promène dans le centre-ville de Leeds et discute avec des personnes qui me reconnaissent, ils me disent de dégager et d’arrêter d’embêter les gens. […]

La police me frappe aussi, comme y’a pas si longtemps [1981] dans Albion Street, j’étais tranquillement assis sur un trottoir, je ne dérangeais personne, je ne faisais ni la manche ni rien d’illégal, j’étais assis car mes genoux me font terriblement mal. Un flic arrive, me prend violemment par le col, me jette au sol et me frappe dans les cotes en me disant que des bronzés comme moi devraient retourner en Afrique ou aller en prison ou au zoo. J’étais choqué et suis allé porter plainte au commissariat de Millgarth mais là-bas, on m’a ri au nez et envoyé balader. C’est régulier, la police me cherche des noises une ou deux fois par semaine. […] Tu sais Paul, ce dont j’ai souffert et vu en Afrique du Sud dans ma jeunesse n’était aucunement différent de ce que je souffre ici aujourd’hui. »

A la fin des années 80, Johanneson se retrouve un temps sans-abri. Devant l’urgence, les services sociaux lui dégotent un studio dans une tour HLM de la ville. Mais il est déjà trop tard. L’ex terreur des défenses, le Black Flash autrefois admiré par Pelé et Eusebio, vit en reclus, attendant une fin qu’il sait proche.

Le 28 septembre 1995, à 55 ans, Albert Johanneson meurt d’une méningite et d’un arrêt cardiaque dans la détresse la plus totale. Son corps ne sera découvert que plusieurs jours après sa mort. Tout comme Arthur Wharton soixante-cinq ans avant lui, il est enterré dans une pauper’s grave, une sépulture anonyme réservée aux indigents, au Lawnswood Cemetery de Leeds.

Son neveu, le boxeur anglais Carl Johanneson, 17 ans au moment de sa disparition, déclarera quelques années plus tard : « Ce n’est pas la boisson qui a tué Albert, mais le départ de sa femme aux USA avec leurs deux enfants. » D’autres pointeront du doigt l’ostracisme et l’indifférence.

Une source d’inspiration

Dans l’introduction de ce dossier et tout au long des volets et de mes commentaires sous articles, j’ai souligné l’oubli dont ont été objet, voire victime, nombre de joueurs noirs ainsi que la difficulté éprouvée par la société britannique à faire face à son passé. Johanneson n’échappe pas à ce constat. Malgré le racisme et le traitement de « citoyen de troisième classe » qu’Albert Johanneson subit toute sa vie en Angleterre, certains auteurs anglais de renom occultent, sciemment ou non, cette réalité qui le détruisit à petit feu. Ivan Ponting, écrivain anglais auteur de plus de cinquante livres sur le football et journaliste à The Independent, écrivait ceci dans sa nécrologie du 2 octobre 1995 (texte ensuite publié, sans retouche, dans des livres de nécros jusqu’à aujourd’hui – dont The Book of Football Obituaries du même I. Ponting sorti en août 2012) :

« Ensuite [vers 1961-64] Johanneson s’acclimata bien, sur le terrain comme dans la vie. […] Les incidents à caractère raciste étaient extrêmement rares. […] C’etait comme si sa confiance, aspect toujours fragile chez lui, avait été sévèrement ébranlée. »

Ces quelques phrases dénotent une méconnaissance de la carrière et vie d’Albert Johanneson qui confine au mépris. Non, Johanneson ne s’acclimata jamais à sa vie anglaise. Non les incidents à caractère raciste n’étaient pas « extrêmement rares », ils étaient incessants, sur le terrain comme dans son quotidien. Et non la confiance d’Albert Johanneson n’était pas fragile, elle avait une limite, comme tout un chacun. Johanneson fut le premier Noir à subir de plein fouet un racisme institutionnalisé et quasi permanent, dans les stades, dans la rue ou les magasins. Peu de monde l’écouta, on préféra ignorer ses souffrances et évoquer un « mental fragile » pour expliquer ses mauvaises performances et son déclin, comme le fit son manager Don Revie avec sa dureté légendaire.

A ses grands contemporains le mot de la fin.

George Best :

« Albert était un homme très courageux, ne serait-ce que pour fouler la pelouse et jouer au football dans ces conditions-là. Il n’avait pas peur, il fonçait et avait une technique folle. Il était gentil aussi, ce qui est à mon sens la chose la plus importante. Plus importante que tout le reste. »

Pelé :

« Albert ouvrit la voie et servit d’inspiration aux footballeurs noirs à travers le monde. »

Eusébio :

« Des générations de footballeurs noirs devraient s’inspirer d’Albert Johanneson et le remercier pour ce qu’il a accompli. »

Billy Bremner :

« Albert était incroyable. En un clin d’oeil, il pouvait pivoter, crocheter et mettre dans le vent ses adversaires. »

Kevin Quigagne.

Des vacances loin du foot dans l’immédiat puis des raisons professionnelles et familiales vont me tenir éloigné des terrains TK quelque temps. Je vous retrouverai fin mai en principe pour notre traditionnel Bilan PL club par club. Bonne fin de saison à tous et toutes.

Les volets précédents :

(1) Introduction. Les premiers Blacks du football britannique

(2) Andrew Watson. Les premiers Blacks du football britannique

(3) Arthur Wharton. Les premiers Blacks du football britannique

(4) John Walker et Walter Tull. Les premiers Blacks du football britannique

(5) Jack Leslie et Eddie Parris. Les premiers Blacks du football britannique

(6) Alfred Charles, Gil Heron, Roy Brown et Lindy Delapenha. Les premiers Blacks du football britannique

(7) Charlie Williams. Les premiers Blacks du football britannique

(8) Tesilimi Balogun et Steve Mokone. Les premiers Blacks du football britannique

(9) Gerry Francis. Les premiers Blacks du football britannique

(10) Albert Johanneson 1/2. Les premiers Blacks du football britannique