Hillsborough, heure zéro. 1/ Au bord de la catastrophe

Ce 15 avril 1989, Antoine Picardat était avec deux amis à Leppings Lane, où s'est noué le drame. S'il a échappé au malheur d'entrer dans la tribune ouest, il n'a jamais oublié ces moments.

Le 15 avril 1989, la demi-finale de la Cup doit opposer Liverpool et Nottingham Forest au stade de Hillsborough, à Sheffield. L'entassement des spectateurs dans une tribune provoque le décès de 96 spectateurs. Pour que la vérité soit faite, il faudra bien plus de temps qu'il n'en a fallu pour envoyer une centaine de supporters des Reds à la mort.

Extrait du numéro 4 de la revue des Cahiers du football, juin 2020. Captures d'écran extraite du documentaire Hillsborough : Anatomy of a disaster (The Guardian, 2016)

RÉCIT : Hillsborough, heure zéro. 1/ Au bord de la catastrophe

ENQUÊTE : Hillsborough, heure zéro. 2/ Au bout du tunnel

J'étais à Hillsborough, le 15 avril 1989. Je vais essayer de raconter ce que j'ai vécu, puis ce qui s'est passé. Pour transmettre cette histoire à ceux qui ne la connaissent pas, et pour la mémoire des 96.

En août 1986, à dix-sept ans, ma première rencontre à Anfield a été un Liverpool Arsenal (2-1), dans le Kop. J'avais payé ma place au guichet : trois livres. J'y suis retourné plusieurs fois chaque année, dès que possible, seul ou avec quelques copains, pour voir jouer Liverpool ou assister à d'autres matches.

En avril 1989, quelques jours avant la date, je décide de me rendre à la demi-finale de Hillsborough. J'appelle Daniel, un supporter de Liverpool que je ne voyais qu'aux matches, et j'embarque dans l'aventure mon ami Philippe, un jour ou deux avant le départ.

Le vendredi soir, nous partons en car Eurolines de la porte de la Villette à Paris. C'est un voyage de nuit, via Calais pour prendre le ferry jusqu'à Douvres. Arrivés à Londres au petit matin, tout chiffonnés de mauvais sommeil, nous avalons un petit-déjeuner et prenons un car National Express, les lignes régulières anglaises, pour Sheffield.

Daniel et moi connaissons le périple, puisque nous l'avons effectué l'année précédente, avec un autre camarade de foot, Alberto, pour aller voir la même affiche au même stade de la compétition : Liverpool-Nottingham Forest (2-1). Aujourd'hui, je ne me souviens plus en détail de toute cette journée, mais je n'ai pas oublié l'essentiel.

Le car nous dépose à la gare de Sheffield vers midi et demi. Il y a du monde et on sent l'animation des grands matches. Il fait beau, un beau temps de demi-finale de Cup. Un bus à impériale spécialement affrété nous emporte en direction du stade. Ceux de Forest étant acheminés de leur côté, nous ne sommes qu'entre supporters de Liverpool.

« Il fait beau, un beau temps de demi-finale de Cup »

Je suis toujours heureux et intimidé de me trouver au milieu d'eux. Heureux, parce que je vais voir jouer mon équipe et que j'aime l'atmosphère des matches. Intimidé parce qu'ils parlent fort et de façon rugueuse, qu'ils sont généralement plus âgés que moi, qu'ils ont l'air plus rudes. Je me sens à ma place, mais pas complètement.

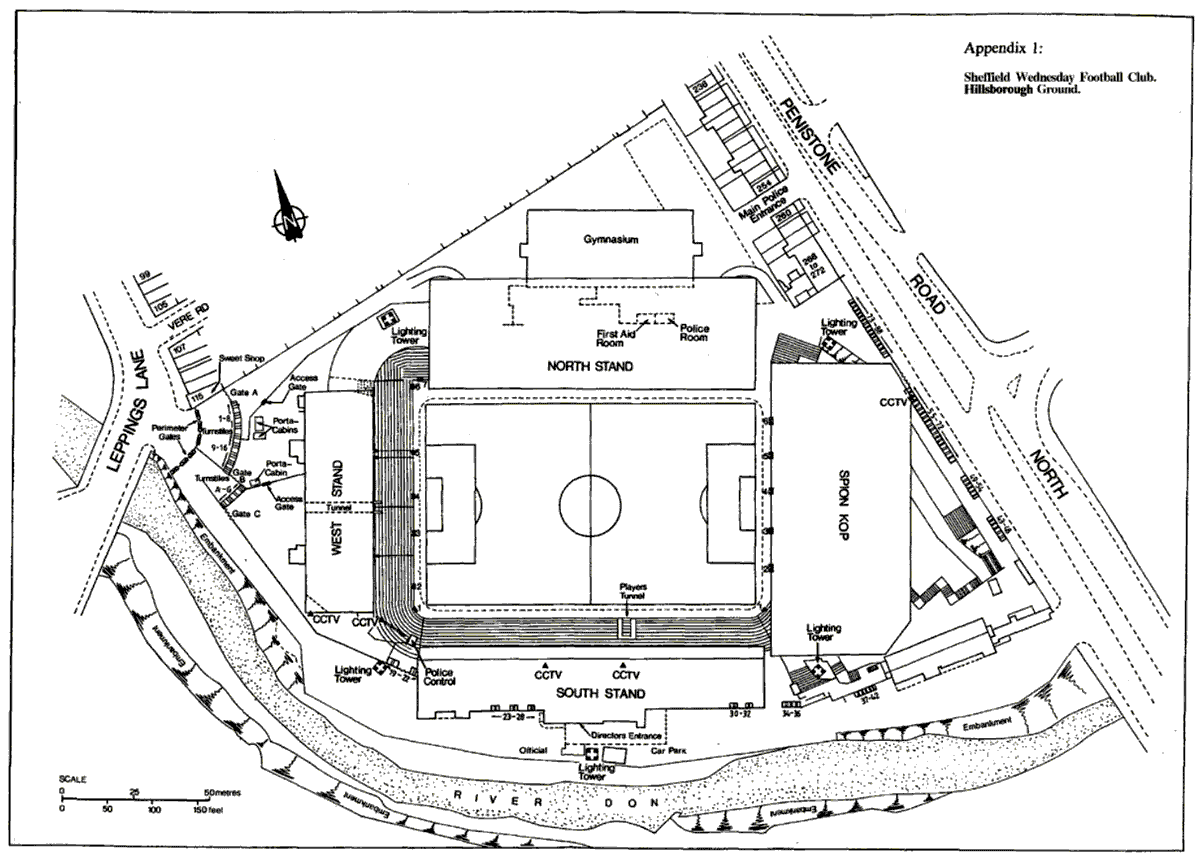

Je suis Français et, à l'époque, le football est encore une affaire très nationale. Nous ne sommes pas nombreux à soutenir Liverpool depuis la France, et encore moins à nous déplacer pour les encourager. Le bus nous laisse je ne sais plus très bien où, et nous continuons à pied en suivant le flot qui se dirige vers le stade, côté supporters de Liverpool - celui de la tribune ouest (West Stand).

Nous avons un problème à résoudre : trouver des billets. Oui, nous sommes venus sans ! À l'époque, il est impossible d'en acheter depuis la France. Pas d'Internet, pas de sites spécialisés ni rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est toujours difficile, ou alors c'est ruineux, mais c'est un autre problème. Et puis, c'est une demi-finale, un all-ticket game qui se joue à guichets fermés.

Mais nous ne sommes pas inquiets : l'année précédente, nous avons acheté nos billets au marché noir une heure avant le match. Idem pour le derby contre Everton en novembre 1987, ou à Wembley pour la finale en 1988. Nous cherchons donc des revendeurs, mais là, surprise : rien. Nous allons même voir de l'autre côté du stade, celui de Forest, au cas où. Nos écharpes et mon sac de Liverpool nous valent quelques remarques.

Nous n'insistons pas. Avons-nous mal cherché, n'avons-nous pas eu de chance, est-ce qu'il n'y avait plus de places ? En tout cas, nous tournons longtemps sans rien trouver. Tout cela nous prend une bonne heure et, de retour devant l'accès côté Liverpool, nous nous disons que ça se présente mal.

La rue s'appelle Leppings Lane, son coude débouche derrière le West stand. Il est deux heures passées. Jusqu'alors, l'ambiance est celle d'un avant-match habituel : du monde, des gens de bonne humeur, des couleurs, l'accent scouse, des groupes. Et soudain, tout change.

« La rue, maintenant, est noire de monde. La tension est montée »

Je ne sais pas l'heure qu'il est : sans doute autour de deux heures et demie. Leppings Lane s'est remplie de gens qui veulent accéder aux guichets pour entrer dans le stade. Ils arrivent tous de la même direction que nous. Ont-ils traîné ? Ont-ils été retardés par la police ?

J'avais remarqué, quand nous marchions vers le stade, de nombreux groupes retenus par les forces de l'ordre, qui devait tenter de réguler le rythme des arrivées ou d'éviter les rencontres entre supporters des deux clubs. En tout cas, beaucoup de gens arrivent encore, à trente ou quarante-cinq minutes du coup d'envoi.

Ce que je n'ai pas vu, ce sont les raisons pour lesquelles l'entrée dans le stade était si lente ; je n'en ai vu que les conséquences. La rue, maintenant, est noire de monde. La tension est montée, les policiers s'énervent, crient, notamment les cavaliers de la police montée. Je me souviens de l'un d'entre eux en particulier, un moustachu, plus âgé que les autres, qu'on voit sur les images de la télévision. Il est particulièrement énervé, harangue les gens en tendant un doigt menaçant.

Au bout d'un moment, nous comprenons qu'il faut partir. Nous n'allons plus trouver de places, et nous risquons d'être pris au milieu d'un mouvement de foule ou d'une échauffourée. Nous essayons de revenir sur nos pas, mais à peine nous sommes-nous éloignés que nous voyons arriver un nouveau groupe - plusieurs dizaines de personnes, peut-être plus -, marchant d'un pas décidé. J'ai toujours été convaincu que s'ils arrivaient tard, c'est parce qu'ils avaient été retardés par la police.

En tout cas, plutôt que de nous trouver coincés entre ce nouveau groupe et tous ceux qui sont maintenant dans notre dos, nous faisons demi-tour, passons derrière la foule et nous éloignons du stade vers le nord. Nous sommes partis quelques minutes avant l'ouverture funeste de la porte C.

« Du stade, pas un bruit ne vient non plus »

Nous avons faim, nous sommes fatigués et, surtout, déçus. Dans une petite épicerie, nous achetons à manger et à boire et nous nous installons en face, sur un muret. Au bout de quelques minutes, je retourne dans le magasin. La caissière me demande comment je vais et je lui réponds quelque chose comme : "Pas très bien : je suis venu de France pour voir le match, mais je n'ai pas trouvé de place et j'ai fait tout ça pour rien."

Elle me dit que je suis sans doute mieux dehors que dedans, parce qu'elle vient d'entendre à la radio que le match est arrêté. Il est donc au moins 15h06. Je ressors prévenir les autres, presque amusé de cette ironie : nous n'avons pas trouvé de billets, mais nous ne ratons rien.

Nous voilà de nouveau dans le magasin pour écouter la radio. Mon anglais n'est pas assez bon pour tout comprendre, mais nous saisissons qu'il se passe quelque chose de sérieux. Nous revenons vers le stade. À l'entrée de Leppings Lane, vers 15h15 peut-être, il n'y a plus personne. Du stade, pas un bruit ne vient non plus. Nous attendons en face de l'entrée. Je me souviens clairement de notre malaise.

Au bout d'un moment, je ne sais plus dans quel ordre, nous entendons les sirènes des ambulances, de plus en plus nombreuses, puis nous voyons des gens sortir du stade. Je revois ces deux gars, marchant appuyés l'un sur l'autre, qui pleurent. L'un d'eux nous regarde et, en passant, lâche un truc comme "It's full of dead people inside".

Nous restons encore quelques instants, incrédules, puis les autres disent qu'il faut y aller, que ça ne sert à rien de rester. Moi, je veux entrer, je veux savoir. Philippe me tire par le bras et nous nous éloignons.

« Nous entendons des chiffres : 35 morts, puis 54 je crois »

Nous refaisons le tour de l'enceinte par le nord et redescendons par Penistone Road North. Alors que nous approchons le kop local, les supporters de Forest se mettent à applaudir, rompant le silence du stade. Ils saluent leurs homologues de Liverpool qui se démènent sur la pelouse pour secourir les blessés et les mourants, démontant les panneaux publicitaires pour en faire des brancards.

Je revois aussi un homme qui nous dépasse vivement, tenant un garçon d'une dizaine d'années par la main - son fils, je suppose - et qui court presque, à tel point que le gamin a du mal à suivre celui qui l'emmène loin de tout ça.

Nous mettons probablement une heure pour arriver à la gare. Un journal local vend déjà une édition spéciale avec le titre "Hillsborough Cup Disaster", et parle d'informations non vérifiées selon lesquelles il y a des blessés et peut-être des morts. Sur la première page : la photo de spectateurs écrasées contre le grillage le long de la pelouse, le visage déformé par la pression et la douleur, qui fera le tour du monde.

Dans Sheffield, l'atmosphère a changé : il y a des policiers partout et les chiens antiémeute aboient dans les véhicules. Je demande des informations, sans doute notre route à un policier qui me dit qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas le secteur et viens d'être appelé de je ne sais où en renfort. Les infos nous parviennent au compte-gouttes, mais nous entendons des chiffres : 35 morts, puis 54 je crois.

Nous reprenons le car en fin de journée, sonnés. À bord, un type fanfaronne en montrant son billet : "Dans quelques années, c'est un souvenir qui vaudra de l'argent !" On lui dit de la fermer. À notre descente du car à Londres, vers 21h00, les journaux du dimanche annoncent plus de 80 morts. J'appelle mes parents. Papa décroche et je lui dis : "Je vais bien." Il me répond "Tu vas bien ? Tant mieux, nous aussi nous allons bien !" Ils ne sont pas au courant.

« Parmi les informations, il y a déjà les mensonges de la police »

En revenant en France, je me demande comment l'information a traversé la Manche. Je me demande même si on en parle. En réalité, la catastrophe fait la une des journaux du lundi. Et parmi les informations, il y a les mensonges de la police : les hooligans de Liverpool ont encore frappé.

Le mardi, après avoir lu L'Équipe, j'appelle le journal et réussis à parler à un journaliste de la rubrique football. Je lui dis ce que j'ai vu : pas de spectateurs arrivés en retard par désinvolture, pas de foule ivre, pas de gens sans billets. Le reste, l'ouverture de la porte, je ne sais pas, j'étais parti. Le gars m'écoute, me pose quelques questions, puis on raccroche.

Ça ne sert que ma conscience, mais je suis fier d'une chose : dès le départ, j'ai su ce qui s'était passé, et surtout ce qui ne s'était pas passé. Pas un seul instant je n'ai cru aux mensonges de la police et d'une partie de la presse.

J'ai toujours su que les victimes n'étaient pas les coupables et que nous tous, supporters de Liverpool, n'avions rien fait d'autre que vouloir aller au match, sans savoir que le stade était dangereux et que la police faillirait à sa mission de nous protéger, puis mentirait en nous traînant dans la boue.

Énormément de choses me restent de ce drame et de la journée du 15 avril. D'abord, bien sûr, le soulagement rétrospectif de ne pas avoir trouvé de place et de ne pas être resté dans Leppings Lane. Nous n'y étions plus quand la porte C a été ouverte. Dans le cas contraire, peut-être, certainement même, serions-nous entrés avec les autres. Nous aurions pu être blessés voire tués, ou faire partie de la masse qui a écrasé les gens déjà présents dans la tribune.

« Et la vie a repris son cours, le football aussi »

Beaucoup de gens se sont inquiétés pour moi, m'ont appelé pour prendre des nouvelles. Malgré ça, je me suis senti seul, n'ayant à part Philippe personne avec qui vraiment parler et partager le choc.

J'ai vu à la télé l'hommage rendu à Anfield quelques jours plus tard : la chaîne d'écharpes entre Goodison Park et Anfield, les gens faisant la queue pendant des heures pour déposer des fleurs sur la pelouse, le Kop plein d'écharpes, les larmes, les chants. C'était bouleversant ; je regretterai toujours de ne pas avoir pu y aller.

Et la vie a repris son cours, le football aussi. Nous nous sommes qualifiés pour la finale, et avons battu Everton après prolongation dans un match symboliquement et émotionnellement très fort. Puis nous avons perdu le championnat à la dernière minute de la dernière journée contre Arsenal. Les joueurs étaient épuisés physiquement et vidés nerveusement.

Cela fait trente ans, presque trente et un. Je ne connaissais aucune des victimes, je n'ai perdu aucun proche ce jour-là. Je n'ai pas été blessé. Je ne me suis jamais considéré comme un survivant, puisque j'y étais sans y être, que je n'ai rien vu et que je n'étais pas dans la tribune où les gens ont vécu la terreur de l'écrasement, vu autour d'eux les morts et ceux pour qui ils n'ont rien pu faire.

Mais ce drame et toute l'injustice de ses suites ne m'ont jamais quitté. Je me suis senti solidaire des familles et de la ville qui ont tant souffert et tant subi, mais qui se sont battues, sans jamais abandonner. Nous ne marchons jamais seuls.

RÉCIT : Hillsborough, heure zéro. 1/ Au bord de la catastrophe

ENQUÊTE : Hillsborough, heure zéro. 2/ Au bout du tunnel