De Hillsborough à Saint-Denis, de Thatcher à Darmanin

En stigmatisant les supporters de Liverpool, Gérald Darmanin a involontairement souligné les similitudes entre la situation du football français et la chienlit anglaise des années 1980.

Gérald Darmanin avait attaqué d'emblée en accusant les supporters de Liverpool de tous les maux. Sans les nommer, il avait jeté en pâture les tragédies d'Hillsborough et du Heysel dans l'arène. Pensant faire mouche, le ministre de l'Intérieur jouait sur l'ignorance d'une partie de l'opinion, ainsi que sur la méconnaissance des journalistes non spécialisés.

Les journalistes spécialisés, ceux-là mêmes qui devraient monter au créneau, préfèrent souvent s'effacer devant ces sujets exigeants et un peu casse-gueule. Ce faisant, ils laissent un flou peu artistique occuper le terrain, où les approximations le disputent aux amalgames.

La gestion catastrophique de l'après-Stade de France est en train de se retourner contre Gérald Darmanin et les responsables du fiasco. L'affaire ressemble effectivement de plus en plus à cet Hillsborough introduit en filigrane dans la discussion par le ministre, mais pas à sa "version hooligan" de la tragédie.

À mesure que la crise et le tollé international se prolongent, l'atout naïvement imaginé comme une botte secrète imparable s'est transformé en boulet, d'où les rétropédalages humiliants observés ces derniers jours. Foncer sans réfléchir, ou l'art de se faire prendre à son propre piège.

Ni responsable, ni coupable

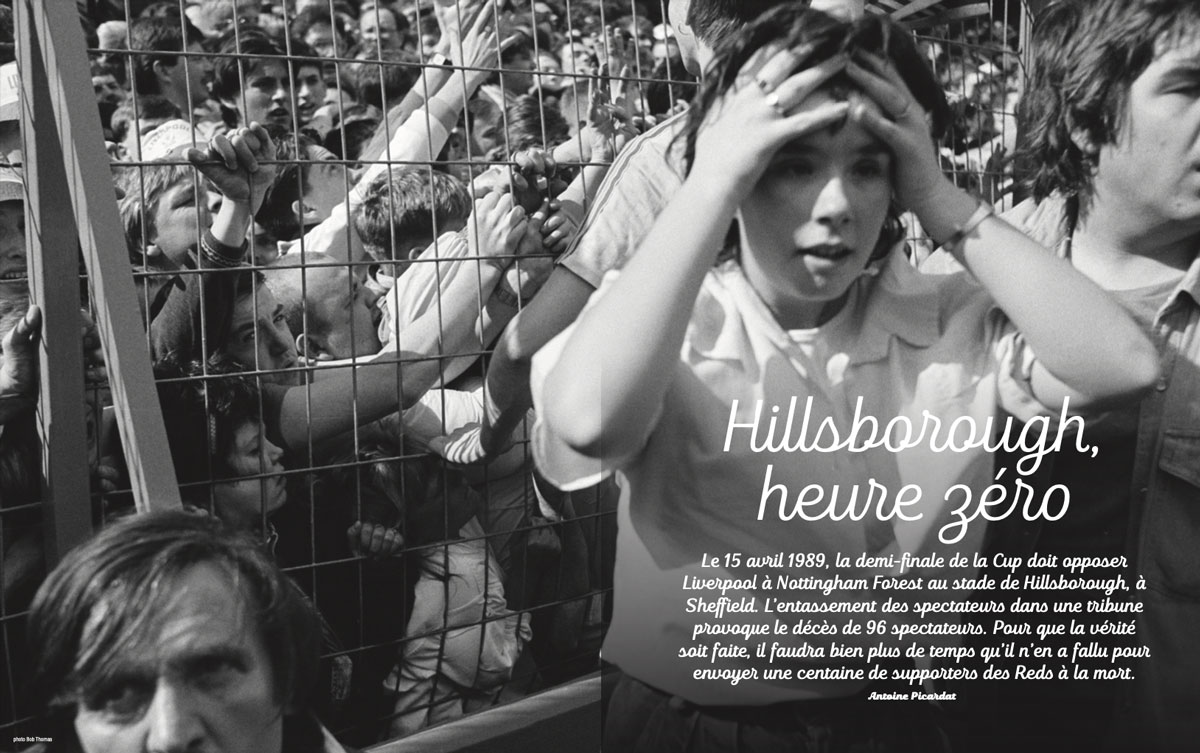

Hillsborough s'est construit, à vitesse grand V, sur un monceau de mensonges basiques mais tenaces. Il faudra vingt-trois ans, et les conclusions en 2012 du rapport du Hillsborough Independent Panel, pour établir officiellement la vérité et laver l'honneur des supporters Reds.

Une telle accumulation de contrevérités et théories fumeuses, même ensuite discréditées, s'enracine et laisse des traces, indélébiles. Et ouvrent des perspectives. Des brèches dans lesquelles des politiciens sans scrupule choisissent parfois de s'engager à des fins populistes, ou personnelles (la rancœur peut être un facteur).

S'absoudre de toute faute, (se) couvrir, diaboliser, transformer une victime en cible idéale, faire gober tout et son contraire à un public parfois crédule ou en mal de repères : des ressorts vieux comme le monde qui, s'ils ne fonctionnent pas toujours, permettent de gagner du temps et installer le doute.

Lorsque la vérité éclate, le mal est en partie fait et il subsiste un solide résidu de scepticisme, a fortiori quand le complotisme et les haters sont tendance. Ancrer la stigmatisation est rapide, la dissiper prend une éternité.

En octobre 2004, soit quinze ans après la tragédie, le député Boris Johnson n'hésita pas, dans l'hebdomadaire The Spectator qu'il dirigeait, à continuer de calomnier les Reds, tout en jetant l'opprobre sur la ville de Liverpool et les Liverpudliens "habités d'une détestable mentalité victimaire" (voir ici, en fin d'article).

Peu lui en tinrent rigueur nationalement : il fit une carrière politique de premier plan et fut aisément élu Premier ministre en 2019, enregistrant le meilleur score du Parti conservateur depuis 1979. Pourtant, en 2004, on connaissait depuis longtemps la vérité. Le rapport Tayloravait clairement innocenté les supporters dès 1990.

Mais cette partie du rapport fut minimisée, ignorée, foulée aux pieds par certains. Tony Blair, sur lequel les familles de victimes fondaient de réels espoirs, desservit la cause en enterrant le dossier. Pire, en nommant l'inepte et offensant juge Murray Stuart-Smith pour réexaminer l'affaire, Blair renforça le sentiment d'humiliation, de manipulation, et de gaslighting(détournement cognitif, abus mental) prédominant chez les familles des victimes.

Johnson cherchait aussi sans doute à régler ses comptes avec la mal-aimée Liverpool, ville que Margaret Thatcher et son numéro trois Geoffrey Howe, voulurent "accompagner dans le déclin" après les émeutes de Toxteth en 1981 (en d'autres termes, laisser ce bastion de la gauche péricliter), au lieu de lancer un vaste plan de régénération dans cette agglomération souffrant d'un manque chronique d'investissements.

La Dame de Fer en fut finalement dissuadée par l'un de ses ministres, Michael Helsetine, qui entreprit de relancer l'économie locale et d'améliorer les infrastructures (Liverpool, notoirement anti-Tory, fut reconnaissante à celui-ci).

Parallèles troublants

Les ressemblances entre le Stade de France et Hillsborough interpellent. À Hillsborough, la police et un politicien local, le député conservateur Irvine Patnick, un proche de Thatcher, firent tout de suite porter le chapeau aux supporters liverpuldiens "ivres et violents". Au Stade de France, Gérald Darmanin twitte sur "une fraude massive et industrielle, 30.000 à 40.000 supporters britanniques qui se sont présentés devant le stade, sans billet ou avec un faux billet".

Il accuse aussi des milliers d'entre eux d'avoir "forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers". La piètre prestation du préfet de police de Paris, Didier Lallement, au Sénat le jeudi 9 décembre, s'inscrit dans ce déni.

À Hillsborough, la presse nationale, pro-Thatcher, relaya sans vérifier la masse d'infox [1]. Elle amplifia également les horreurs colportées par des faux témoins et par l'attaché de presse de Thatcher, Bernard Ingham, comme à l'accoutumée chargé des basses besognes. Les tabloïds tel le Sun, son répugnant rédacteur en chef Kelvin MacKenzie en tête, se chargeront de l'après-vente en surenchérissant dans la désinformation sordide.

Au Stade de France, des journalistes et médias de grande écoute évoquent aussitôt une prétendue culpabilité des supporters Reds. Ils manufacturent la controverse et laissent planer les ambiguïtés, histoire d'entretenir la polémique en brouillant les pistes.

À Hillsborough, des cassettes disparurent mystérieusement de la salle de contrôle du stade. Graham Mackrell, responsable entre autres de ce PC sécurité et de la vidéosurveillance du stade, fut questionné en 2014 mais jamais inquiété pour cette "négligence" (il écopa juste d'une amende, en 2019, pour une autre raison).

Au Stade de France, cette même notion de négligence, à géométrie variable, est brandie par beaucoup comme explication, somme toute acceptable, à l'effacement des images de surveillance par l'opérateur privé du stade.

Elles ont certes été supprimées "en toute légalité", comme on nous le répète, mais en totale dissonance en regard d'un contexte qui aurait dû amener le parquet à s'intéresser prioritairement à ces précieux enregistrements. Ou la police, qui aurait pu réquisitionner ces images, ainsi que celles de la RATP, également effacées dans l'indifférence et l'impunité générale.

Même terreau fertile

L'Angleterre des années 1980 et la France d'aujourd'hui, dans leur rapport au supportérisme, présentent également de nombreux points communs. Dans les Eighties, le hooliganisme anglais était virulent, mais ne concernait qu'une infime proportion des supporters, et l'immense majorité des matches se déroulaient relativement bien.

L'exposition médiatique se fixa sur les violences liées au football pour des raisons essentiellement politiques. Thatcher exploita sans vergogne l'impopularité du football, notamment pour faire diversion d'autres formes d'incivilités et de délinquance qui, favorisées par le fossé grandissant des inégalités, la précarité et les coupes budgétaires tous azimuts, connaissaient une forte recrudescence.

Par ailleurs, le traitement des supporters lambda était aussi musclé qu'il l'est en France actuellement. Le journaliste, auteur et supporter Red Tony Evans (The Times, The Independent, etc.) rapporte par exemple qu'il était banal de se faire malmener sans raison par la police. Le stade était une zone de non-droit : "Quand on allait voir un match, témoigne Evans, les libertés individuelles ne comptaient plus. La police vous traitait comme bon lui semblait."

Ce dénigrement indiscriminé conduisit à une dévalorisation puis une haine du supporter, et par extension du football. Des questions que les politiciens s'empressèrent d'instrumentaliser. On constate en France ces caractéristiques dans la classe politique et chez les forces de l'ordre. Idem chez les instances, par certains aspects aussi archaïques que leurs homologues anglaises de l'époque.

L'année charnière en Angleterre fut 1985, "l'annus horribilis" du football anglais (voir ici). Thatcher forma un "cabinet de guerre" et envisagea le football uniquement comme un enjeu de law and order (maintien de l'ordre). Mais le réel catalyseur des changements positifs et structurels sera, comme souvent, un drame : Hillsborough.

Quarante ans de retard

Quarante ans plus tard, la France, traversée par des problématiques comparables, adopte la même ligne contre-productive des mesures liberticides non ciblées et du tout-répressif. Au lieu d'envisager une approche à l'allemande qui a porté ses fruits, nos dirigeants choisissent de s'embourber dans des voies strictement sécuritaires et dépassées, faites de tunnels débouchant sur l'échec. Avec trop souvent, en corollaire, mensonges et malversations.

Il est louable et nécessaire d'appeler, comme le fait Emmanuel Macron, à "tirer les enseignements" des graves défaillances du Stade de France. Toutefois, la formule est éculée et ces leçons s'avèrent fréquemment aléatoires. La seule vraie solution durable est de repenser les modèles, de revoir les pratiques pour rebâtir sur du neuf. En étroite coopération avec les principaux concernés : les organismes et associations de supporters.

Le gouvernement français et les acteurs institutionnels du secteur - forces de l'ordre, préfectures, clubs, instances sportives et autres - doivent saisir cette opportunité pour rattraper le temps perdu et, enfin, aller de l'avant.

LIRE AUSSI

Hillsborough, heure zéro. 1/ Au bord de la catastrophe

Hillsborough, heure zéro. 2/ Au bout du tunnel

[1] Ces fake news émanaient initialement d'une agence de presse locale, la Whites Press Agency. Cette dernière a toujours maintenu que leurs sources provenaient de haut gradés de la South Yorkshire Police, d'un responsable des services de secours et du député conservateur local Irvine Patnick, un allié de Thatcher.